小微跨境电商M公司与四类利益相关者的冲突

0 引言

互联网技术的飞速发展,催生出跨境电商这一新兴行业。跨境电商突破了传统贸易的局限性,不仅缩短了贸易链条,也极大地降低了中小微外贸企业在运营、物流、市场准入等多方面的成本。跨境电商平台企业利用互联网平台的信息和技术优势,赋能中小微企业出海。小微企业无须投入大量资金自建复杂的物流和支付体系,可直接通过入驻跨境电商平台开展跨境零售业务,触达全球消费者。这些平台为小微企业提供了便捷的入驻通道和丰富的营销工具,小微 企业只需在平台上注册账号、上传产品信息并设置价格等,即可参与国际贸易。平台提供了支付、物流、客服等一站式服务,大大降低了小微企业的入驻门槛,让跨境贸易更加便捷和高效。

目前出海方式有两种:第三方平台模式和独立站模式。独立站模式需要企业自建网站,流量获取难度大,技术要求高,投资周期长,同时还面临物流和售后方面的挑战。因此,大部分跨境电商卖家都会选择在跨境电商平台上开展自己的业务。对小微企业来说,入驻第三方平台是低成本创业的最佳选择。而在目前众多跨境电商平台中,亚马逊平台的市占率稳居榜首,是中国卖家们的首选。本案例中的M公司是入驻美国亚马逊平台的中国小微企业卖家,通过亚马逊平台经营线上零售业务。

1 背景概述

1.1 M公司的发展类型

M公司成立于2016年9月,初始注册资本为10万元人民币,2021年增资调整,提升至100万元人民币。M公司员工仅6人,是一家专门从事出口跨境电商零售业务的小微企业。M公司最初建立于深圳市宝安区,后随着业务规模的扩大,需要租赁更大面积的办公场所,经历过2次搬迁,目前位于深圳市坪山区。M公司的创始人L女士于2012年3月进入跨境电商行业,供职于某跨境电商创业公司,从事过英语翻译、产品文案撰写和亚马逊运营的工作。2012年正是美国亚马逊平台向中国第三方卖家开发入驻的第一年。凭着4年多的行业经验,L女士通过借鉴前公司的业务模式创办了M公司。而与老东家多平台多品类、多渠道铺货的运营方式有所不同,L女士最初仅专注于经营亚马逊平台单一细分品类的业务。在创立之初,团队尚未搭建,L女士仅在亚马逊美国站注册了1个专业卖家账户,从厨房品类入手,销售开盖器、清洁刷、榨汁机等厨房小工具,并注册了美国商标。M公司自创立初期起就采用了亚马逊的FBA服务,订单履约部分全部由亚马逊负责,L女士只负责选品和卖家账户运营的工作。随着订单量的快速增长,L女士开始招聘运营助理和产品开发员。2018年,由于单品类增长出现瓶颈,产品开发员的选品偏好与创始人也有所不同,M公司逐渐新增了庭院品类,并开通了亚马逊欧洲站。2021年,M公司的品类已经拓展到厨房用品、庭院用品、办公室用品和宠物用品这四大类目,目标市场已拓展至美国、加拿大、英国、澳洲。2023年,M公司总销售额达300万美元,折合人民币2148万元。

1.2 M公司的产品与业务

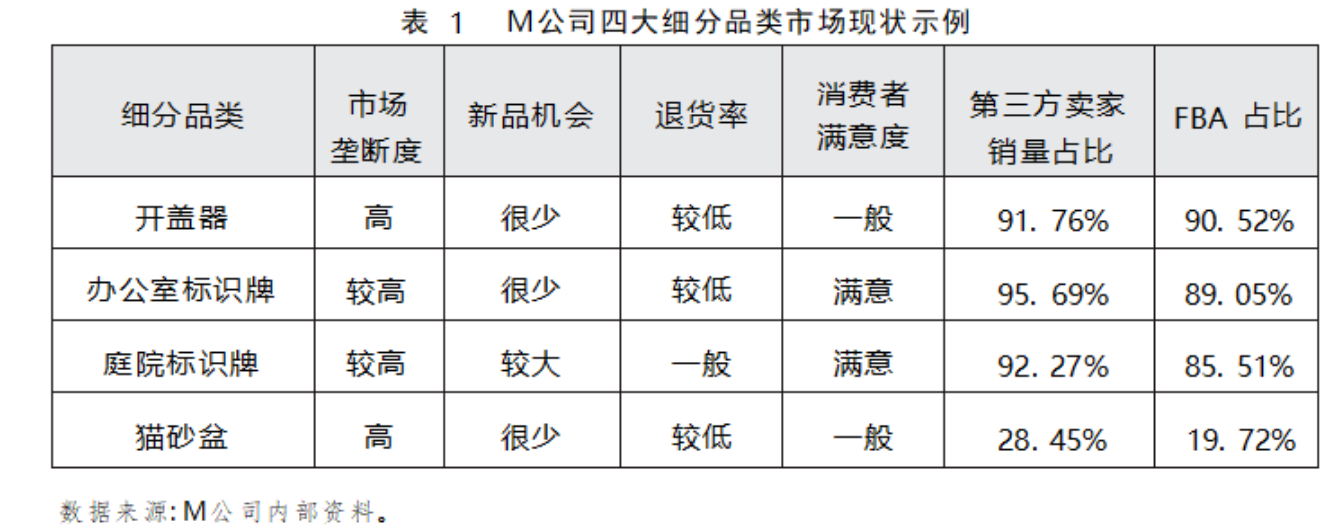

M公司的主营业务是在美国亚马逊平台经营家居厨房用品、庭院用品、办公室用品和宠物用品四大品类,并在所销售的各个细分品类和4个国家都注册了海外商标。尽管目标市场包括美国、加拿大、英国和澳洲,但95%以上的销售额仍来自美国市场。M公司的产品分为标品和非标品。标品是指标准化或规格化的产品,有明确的规格、型号,M公司可以直接从供应商处采购,一般采取低价策略。而非标品则没有统一的衡量标准,产品相对个性化,溢价较高。M公司销售的非标品是M公司内部设计与开发的新品,需要找供应商打样,确认后再批量生产。然而,随着消费者需求的变化,标品与非标品的区分变得越来越模糊。目前M公司所销售的厨房类目和宠物类目的产品都是标品,SKU数量仅占M公司所有产品的25%,而庭院类目和办公室类目所销售的商品都属于非标品,占比高达75%。对于标品,M公司采取的是低价策略,通过薄利多销占据市场份额和稳定销量排名;对于非标品,M公司采取的是快速上架和测款,通过产品的微创新和差异化来获取较高的利润。M公司细分品类市场现状示例如表1所示。目前这几个类目的市场垄断程度都比较高,除了庭院标识牌的新品仍有较大机会,其他类目的新品机会都比较少。宠物类目下的猫砂盆基本被亚马逊自营垄断,而其他3个细分品类的第三方卖家占比都高达90%以上。由于大部分卖家都会使用亚马逊的FBA服务,因此这3个第三方卖家占比较高的品类,FBA占比也高达85%~90%。

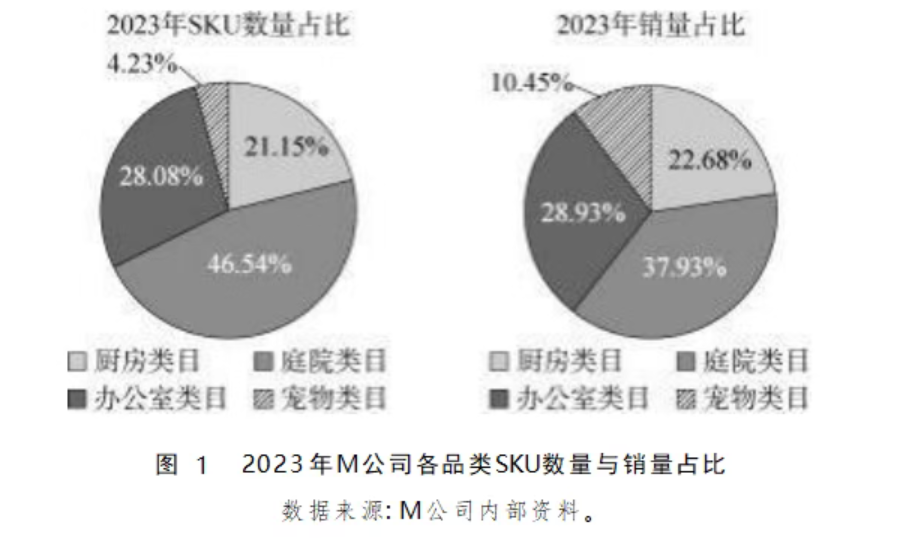

近两年来,庭院类目和办公室类目的增长较快,是M公司目前重点关注的品类。M公司2023年各类目销量占比情况如图1所示,庭院类目销量占比最大,占总销量的37.93%,办公室类目次之。但由于庭院类目属于非标品,需要通过大量SKU去测款,且新品机会较大,因此,SKU数量占比较高,达到总SKU数量的46.54%。目前M公司主要经营的庭院装饰牌和办公室标识牌这两大细分类目有以下几个共同的特点:消费者满意度较高,第三方卖家销量和FBA占比较高,可做差异化设计,大多数产品的客单价在25美元以下。

1.3 M公司的商业模式

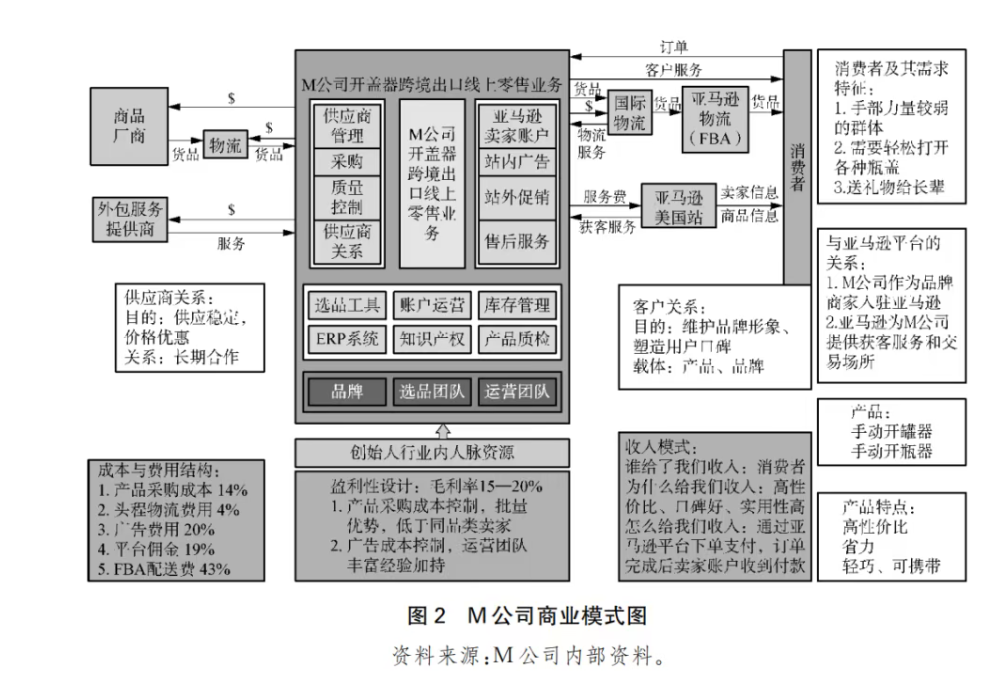

由于所有商品是亚马逊FBA配送,M公司的核心工作主要是产品开发和卖家账户运营。产品开发工作主要是对目标品类的市场销售数据进行分析,开发有市场机会和盈利可能性的产品。而账户运营工作主要是将开发的新品上架,并负责产品推广和销售,以及管理和维护账户绩效。除此之外,账户运营人员还需要根据产品的历史销量数据和促销计划,同时考虑产品采购周期和物流时效来制定库存补充计划,将库存保持在合理的区间范围内,尽可能避免出现商品断货或者滞销的情况。以开盖器零售业务为例,M公司的商业模式如图2所示。

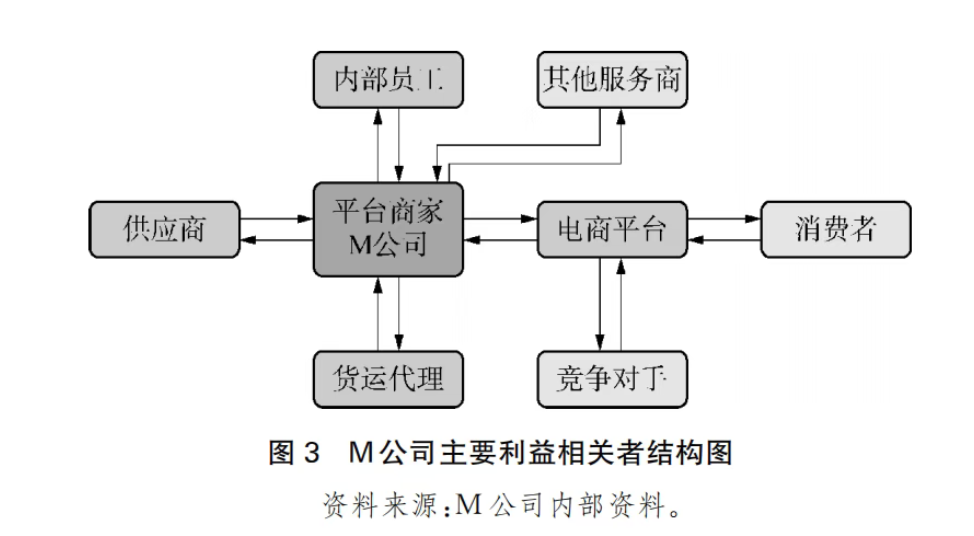

图2展示出M公司主要的利益相关者是亚马逊平台、供应商、国际货运代理以及M公司内部员工。与亚马逊平台的关系是M公司作为品牌商家入驻,满足平台顾客多样化的需求,而M公司从亚马逊平台获取流量和客户,并产生交易。M公司通过建立与供应商的长期合作关系,来提供高性价比的产品和稳定的供应。M公司作为使用亚马逊FBA服务的卖家,需要通过国际货运代理把货物提前发到亚马逊的海外仓库。该商业模式能够顺利运作,离不开M公司内部团队的协调与合作。M公司主要的利益相关者结构图如图3所示。妥善管理并处理好与这四类利益相关者之间的冲突,是M公司日常运营中至关重要的一环。

2 与亚马逊平台的冲突:热销品遭遇恶意投诉被下架

有一次,M公司在亚马逊美国站的一款热销品办公室标识牌突然被下架,同时收到了一封来自亚马逊绩效团队的英文邮件。这封邮件指出,有一位卖家投诉了该产品侵犯了其版权,因此这个商品详情页面被亚马逊绩效团队移除了。邮件中提到,若M公司想要恢复该产品的销售,必须至少向亚马逊账户绩效团队提供以下两种材料之一:产品真实性证明,其中包括但不限于该产品的采购发票、真实订单号、产品真实拍摄的照片、商标注册信息、授权书等;投诉方撤回投诉的邮件。这封邮件底部有一个投诉人的联系方式:xx@outlook.com。除此之外,没有其他任何该投诉方的信息。

M公司的负责人L女士第一时间给投诉方发了封英文邮件,在邮件中询问对方能否告知具体侵犯的版权号,另外对可能存在的侵权行为表示了道歉。然而,几天过去了,L女士并未收到该投诉人的任何回复。于是,L女士只好发英文邮件去询问亚马逊账户绩效团队,而该团队也未告知具体的版权号。接下来几天,L女士又连续给该投诉人发了几封中英双语的邮件,均未收到回复。

由于联系对方未果,L女士便开始向亚马逊平台申诉,请求恢复该产品的销售。L女士在英文申诉邮件中提供了产品的采购发票、真实拍摄的图片以及商标注册证书等一系列证据资料,然而亚马逊的账户绩效团队却一直是模板式回复,要求M公司提供产品真实性证明和授权书。L女士在申诉信中提到,该产品使用的是M公司自有商标,并且产品由M公司自主设计,商品详情页面的所有产品图片都是M公司找产品摄影师付费拍摄的,产品文案也是M公司员工写的。在申诉信中,L女士也强调了M公司是亚马逊平台上最先销售该产品的卖家,并提供了最早的订单日期。然而,收到的仍然是与上次一样的模板式回复。

在经历了一次次被驳回的申诉中,L女士感到有些绝望。在此之前,L女士曾在亚马逊卖家群里了解过同行们遇到产品被投诉侵权的情况,绝大多数最终都放弃申诉了。L女士通过卖家朋友推荐,找到一位专业做跨境电商平台申诉的服务商,却得到了对方这样的回复:“做亚马逊,救账户还相对容易点,救产品难啊。”L女士这才知道,专业做申诉的服务商都只接申诉账号的案子,不提供申诉产品链接的服务。通过这次咨询,L女士还得到该服务商的一句忠告:你这个账户要小心了,半年内若再有类似的侵权投诉,就有被封号的风险。L女士开始有点担心和焦虑,于是又咨询了一位国内的律师朋友,计划如果万一产品申诉不回来,账户还被封了,得寻找专业的法律顾问来协助应对。

虽然感到非常气愤又无奈,L女士还是不愿意放弃对该产品的申诉,如果最后证明该产品确实侵权了,放弃销售或者给予对方赔偿都无怨无悔,而当下完全不知道是不是真的侵权。眼看着半个多月过去了,该热销品原有的销售排名已经一落千丈,申诉一次次被平台驳回,投诉方依然无任何回复,L女士开始怀疑这是一起恶意投诉,觉得这个产品可能实际并未侵权。于是,她改变了申诉的思路,在申诉邮件中指出该投诉是一起恶性竞争导致的恶意投诉,并再次附上之前所提供的证明。结果,这次亚马逊绩效团队不再是机械式回复了,尽管依然要求M公司提供该产品的真实性证明,但除此之外,还要求M公司提供一个行动计划。L女士这时看到了希望。亚马逊绩效团队在这封邮件中提到,该行动计划需要包含以下内容:为确保自己不再侵权已经采取的措施;未来如何避免侵权;任何其他相关信息。L女士认为事件已经出现了转机,再次重写申诉邮件,除了提供产品真实性证明文件之外,还按照亚马逊的要求,提供了非常详细的行动计划。然而,申诉依然未通过。L女士咨询了知识产权相关的律师,得知美国版权是注册登记制度,对作品进行注册才能提起版权侵权诉讼。在经历过那么多次申诉失败之后,L女士想到了最后一个办法:自己也注册版权!于是,L女士委托原来的商标注册代理商,再次代理M公司为该产品注册美国版权,最后得到了一个版权注册的回执。拿到这个版权申请回执号之后,L女士再次向平台申诉,这一次,申诉邮件的语气变得比之前强硬了,不仅指出这是属于竞争对手的恶意投诉,还强调了如果仍然无法恢复链接,将聘请专业律师来协助处理,以捍卫自身的合法权益,再附上之前所有的证明文件。这一次,申诉居然通过了!历经29天,累计48封申诉邮件,提供了所有证据和申诉资料,最后该产品终于恢复了销售。

通过这次被投诉和申诉的经历,M公司也了解到,平台会有误判的情况。尤其是对于知识产权类的投诉,为了避免纠纷和保护消费者权益,亚马逊都是先下架产品。通常投诉方会有一份知识产权相关的证书,才可能投诉成功。然而,如果没有具体的专利或版权注册号,检索和排查过程则极为烦琐,在不确定是否真实侵权,只是存疑的情况下,亚马逊也会做出下架产品链接的行为,然后让卖家去申诉。在本次案件中,投诉方可能只有申请版权的回执,这种情况是无法检索到版权相关信息的。最终,M公司这个版权申请被美国版权局驳回了,说明产品设计本身并不具备足够的创新性,证实了这是一起不正当竞争行为引发的恶意投诉事件。

3 与供应商之间的冲突:资源依赖引起的“杀熟”

该热销品恢复上架后,M公司的产品开发员A先生凭借其丰富的运营经验,使得该产品的销量逐渐恢复。为了保证该产品持续稳定的供应,M公司与某供应商P公司签订了长期的采购合同。在合作初期,P公司严格按照合同约定的规格、材质、工艺要求进行生产,产品质量稳定可靠,满足了M公司对该产品的质量要求,双方合作关系融洽。随着该产品销量稳定增长,M公司向供应商P公司采购的产品数量也大幅增加。由于M公司对产品质量要求较高,对不合格的次品都退回给供应商,供应商因此尝试过与M公司进行价格谈判,想要提高产品采购单价,M公司没有让步,但承诺以后尽量减少次品退货。

几个月之后,M公司的仓库管理员C先生有一次在产品装箱过程中发现,虽然单个产品外观看起来无明显变化,但装箱后的总重量变轻了很多。C先生将单个产品拿去称重,发现确实比之前采购的产品更轻了。C先生将这个情况反馈给了M公司负责采购事宜的A先生。与此同时,负责亚马逊账户运营的B先生也反馈,近期该产品的详情页面出现了一些新的差评,如产品易变形、不耐用等。A先生将P公司最新供应的产品与几个月前采购的样品进行了对比,结果发现,产品确实变得更薄、更轻了。

A先生与P公司客户经理就此问题进行了交涉,向其反馈了顾客的差评,并告知,如果持续出现此类问题,将会导致销量和排名下滑,最终将不得不减少订货量。供应商P公司的客户经理最初否认更改了原材料的厚度,说这就是原材料厂商提供的材料,并非自己刻意更换。A先生认为,既然产品做得更薄了,采购单价理应降低;如果采购单价不变,就应按照原来的标准生产。而P公司客户经理表示,原材料供应有很多不可控因素,非P公司所能决定。经过一番争执,双方最终达成了协议,P公司承诺未来供货尽可能按照M公司要求的标准,对原材料加强质检,并定期评估。

该供应商P公司并非特例。M公司在办公室类目的产品所合作的另一个供应商也同样有此类行为。由于M公司产品多样化,SKU数量较多,在创建货件把货物发到海外FBA仓库时,有很大一部分采取的是混合装箱的方式,因此,某款产品重量的轻微变化不易被察觉。尤其是在产品外观上也看不出与之前的批次有明显差异的情况下,即使供应商将部分产品稍微改薄,也不容易被发现。当产品销量上涨时,需要对该产品大量备货,装箱方式也由混装改为单独装箱,每箱都是单个SKU且产品数量固定,在这种情况下,该产品的整体重量的变化就暴露出来了。如果在不影响产品质量和耐用性的情况下,这种重量的减少对M公司本身反而是有好处的,可以减少物流费用。然而,随着产品负面评论的增加,M公司才意识到这种改变已经影响到了产品的使用体验,需要及时与供应商沟通,让对方也重视起这个问题。

4 与货代之间的冲突:货件延迟送达争议

2024年3月1日起,亚马逊陆续新增了入库配置服务费、入库缺陷费和低库存费,增加了M公司的运营成本,对货代也提出了新的挑战。2024年4月3日,M公司创建了一个货件,为了免入库配置服务费,选择分成5个不同的仓库地址,通过货代Q公司寄出。考虑到货件内各个SKU数量的备货时效需求有所不同,也为了尽可能节省成本,这5票货物里有3个仓的货物M公司选择了快船,另外2票货物选择了慢船。一般而言,两种运输方式的时效间隔大概为10天。5月6日,发快船的3票货物已顺利到达了美国亚马逊仓库,然而,原计划预计最迟要在5月16日之前送达的另外2个仓的货物一直迟迟未送达。直到6月10日,Q公司才通知这2个仓的货物刚被送达到亚马逊仓库了。M公司的运营人员发现晚送达的2票货物已经被标记为“已删除和已丢弃的货件”,并被亚马逊收取了17.28美元的入库缺陷费。

7月25日,M公司亚马逊运营B先生发现这5票货物被亚马逊扣除687.39美元,相当于按照实际只接收了3个仓的货物来计算入库配置服务费。B先生非常气愤,当初为了免入库配置服务费,选择了发5个仓,增加了不少工作量,但现在不仅没省下这笔钱,还产生了更多的额外支出。由于这2票货物延迟送达,部分商品还产生了低库存费,还有个别商品已经出现了断货。

B先生向M公司负责人L女士反馈,并认为Q公司应承担部分M公司额外支付的费用。而Q公司负责人则认为货物延迟送达有很多不可控因素,这2票刚好遇到查验,因此有所延误,如果要求一个货件里所有货物送达时间间隔在30天以内,建议美东仓、偏远仓发快船,美西仓发普船,以尽可能缩短5票货物的送达间隔时间。而M公司负责人L女士认为,即使考虑被查验的因素,一般也不会延误长达1个月,这个时效远远超过了Q公司当初承诺的送达时效,并因此给M公司带来了一笔不小的额外支出,至少应共同承担这些费用的一部分。在经过多次沟通之后,货运代理Q公司仍然拒绝承担这部分费用,但承诺后续给M公司提供少许物流费用折扣。M公司最终接受了该货运代理的补偿建议,但开始把部分货物分给其他货代出货,以减少物流风险。

5 与员工之间的冲突:公司产品链接被跟卖

M公司的总负责人L女士平常有晚上浏览本公司在亚马逊前台的商品详情页面和登录亚马逊账户后台的习惯,以及时应对各种意外情况。一天晚上,L女士在浏览M公司的亚马逊前台商品详情页面时,突然注意到一款热销新品的详情页面出现了一个跟卖者,并且以低1美金的价格抢到了黄金购物车。L女士首先感到很生气,随后又有点疑惑,因为该新品是M公司的内部设计、找某个供应商定制的非标商品,目前在市场上还没有外观完全一致的产品。更何况M公司所有商品详情页面都使用自己注册的海外商标。

L女士左思右想,不明白为什么会有人跟卖这个产品链接,难道市场上其他人也有这个产品的货源?但即使有共同的货源,该产品有做贴牌生产,跟卖者也不能销售带有M公司商标的产品。按照亚马逊的规则,应当获得品牌方的授权才能具有跟卖资格,否则也属于侵权行为。当天晚上,L女士把跟卖信息截图保存下来,以免后续找不到证据。果然不出L女士所料,第二天一大早,这位跟卖者已经消失了。作为多年的亚马逊卖家,白天消失、晚上跟卖的竞争对手L女士已经不是第一次遇到,大概率是国内卖家,利用中国卖家晚上休息时间来偷偷攫取流量,获得订单。

L女士尝试联系该产品的供货商,刚开始该供应商支支吾吾不肯说,在L女士锲而不舍的追问之下,为了能继续保持合作,该供应商道出了事件原委。原来,一位曾在M公司短暂就职的运营助理F先生之前在M公司就职的时候就已经与这位供应商取得了联系。后来离职后,仍在找这位供应商采购这款商品。L女士这下全明白了。随后,L女士联系到这位F先生,让其停止跟卖,否则向平台投诉他侵犯M公司的商标权。F先生没想到晚上跟卖也被发现了,向L女士表示后续不会再继续跟卖。但过了几天之后,L女士发现又有另一个新的卖家账户在跟卖该产品,仍是同样采取白天跟卖、晚上撤的行为。M公司亚马逊运营B先生发现这款产品的销量开始下滑,排名也下降了。L女士这次截图留存证据后,直接向平台投诉该卖家的侵权行为。最后,这位F先生收到账户被封的通知,联系L女士,表明以后不会再跟卖了,请求L女士撤销投诉邮件,让亚马逊恢复其账号。L女士拒绝了此要求,F先生便威胁说会给M公司的产品刷差评。尽管有些担忧,L女士最后还是选择了不撤诉。

6 尾声

作为一家小微跨境电商企业,随着市场竞争的日益加剧,M公司利润空间被挤压,需要在新的市场环境中,继续寻找生存空间。与此同时,还需要处理好与各类利益相关者之间的关系。由于存在利益冲突,以及信息不对称带来的信任危机,与各利益相关者之间的对抗与摩擦不可避免。如何应对与利益相关者之间的冲突问题,是企业面临的重要课题。

本案例由上海交通大学安泰经济与管理学院刘莹、陈景秋撰写。在写作过程中得到了案例企业的支持,并参考了现有公开信息及企业授权资料。该案例的目的是用来做课堂讨论的题材而非说明案例所述公司管理是否有效。