范纯增:美国医药研发投入特征 发布时间:2021-09-24

(一)政府的研发投入不断加大

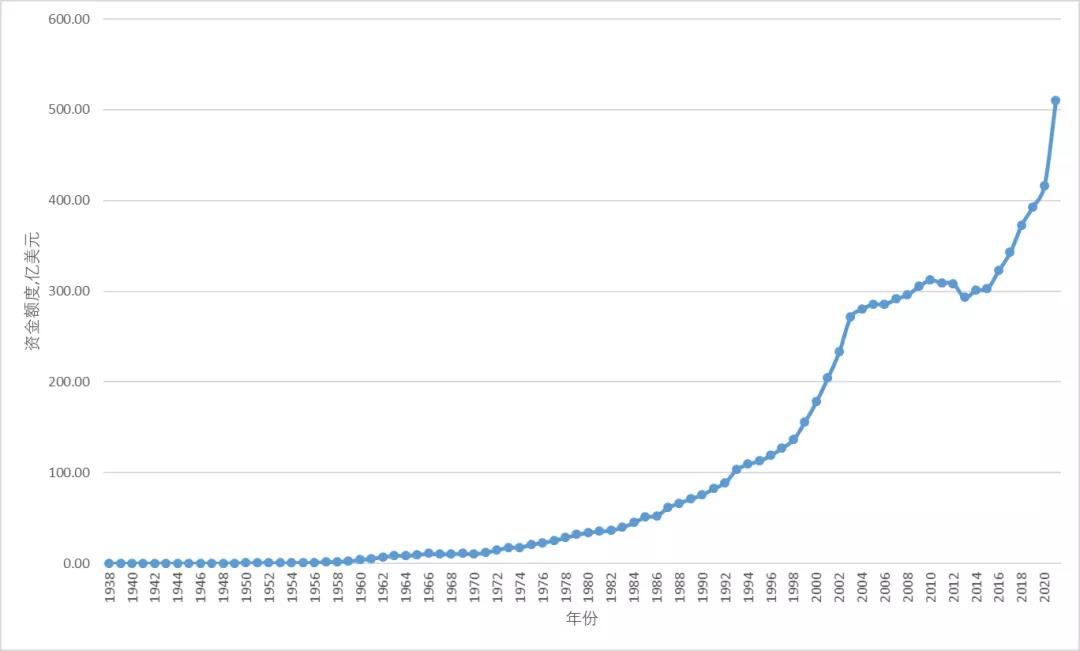

美国政府对医药研发投资最主要的一个渠道是通过NIH(国立卫生研究院)。从绝对量上来看,美国NIH作为支持医药研发创新的最大资助官方机构,在1938年的政府拨付资金仅为4.9亿美元,到2020年超过400亿美元,2021年预计超过500亿美元,是1938年的100倍(见图1)。

图1 1938—2019年NIH投资变化,(单位:亿美元)

按美国国家科学与工程学院统计中心(NCSES, National Center for Science and Engineering Statistics)统计,联邦政府对生命科学的研发支出占全部研发支出总额的百分比从1970 年29%(低于联邦政府对工程研发支出比例的31%),到 2020年联邦政府对生命科学研发支出占全部研发支出总额比例增加到最高的48%(遥遥领先于第二位的工程科学29个百分点)(见表1)。

表 1 1970、2020年美国联邦政府研发支出结构,单位:%

按照绝对数量来看,美国联邦政府对生命科学的投资不断加大,从1970年不足14亿美元,上升到2020年的407亿美元(图3 )。

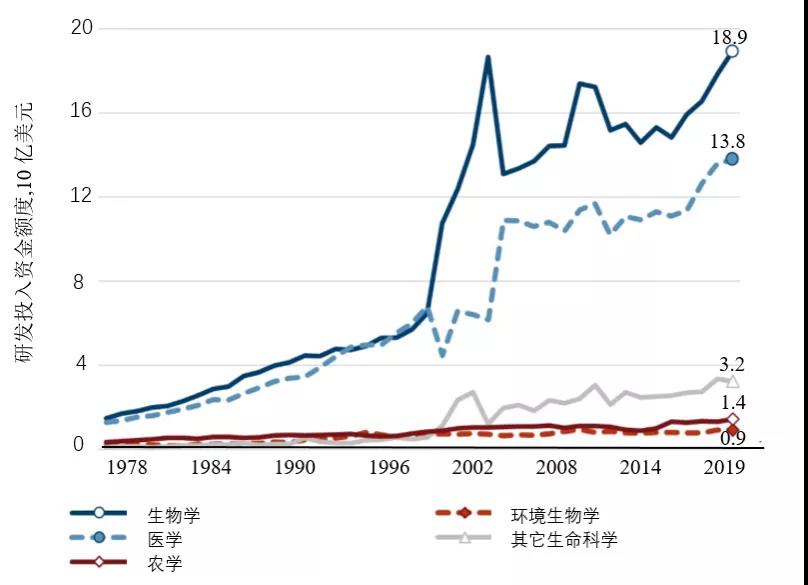

图3 1978 -2019 年分细分领域的生命科学研究投入

从生命科学细分领域来看,生物学和医学是政府投资最多的两个部门,也是增长最快的两个部门。2020年生物学和医学的政府投资分别为189亿美元和138亿美元(见图3)。

从美国国家次区域来看,NIH对各州生命科学研发投资也在不断增加。如加利福尼亚州2019年获得NIH的资助高达45.92亿美元,马萨诸塞州获得NIH的资助为30.24亿美元,宾夕法尼亚州和马里兰州获得NIH资助超过19亿美元,位居第10位的俄亥俄州获得NIH的资助为8.83亿美元。从人均资助额来看,获得NIH 人均资助最多的马萨诸塞州为439美元,位居第10位的加利福尼亚州人均116美元(见表2)。

表2 2019年美国获得NIH资助TOP10的州

(二)大学研发资金不断增多

1、大学在技术创新中作用正在加强。

从本质上讲,大学是一个知识创造与传递的渠道。通过这个渠道,知识的交流和利用变得更加有效(Doloreux and Mattson 2008 ;Estrada et al. 2016)。特别是随着医药研发成本的不断提高,具有成本优势和相对大多数医药公司更强科研能力的高校成为了医药行业研发的重要力量。

与以往尤其不同的是,如今的校企合作不仅仅是大学教授与公司之间的互动,更多的是通过大学直接参与,使大学与产业的联系制度化(Etzkowitz and Leydesdorff 2000;Gibbons et al. 1994;Meyer-Thurow 1982)。

在过去几十年中,高等教育机构的新制度模式被概念化为“创业大学”(Clark 1998;Etzkowitz 2002、2003;Lawton Smith和Leydesdorff 2012)。

在政府监管协调下,以大学作为创新发动机,公司与大学对接实现技术应用已经成为常态。政府、大学和行业利益有关方的合作研究 (Freitas et al. 2013 ) 为理论、知识与技术的研发与应用有机结合提供了一个有效的框架。学术界-工业界-政府关系的三螺旋模型是一种新兴的创业范式,大学在包括生物医药在内的诸多技术创新中发挥着更大的作用。

2、大学对医疗医药等生命科学学科投入不断加强

首先,美国大学及研究机构对医疗健康研发投资不断增强。2013年美国学研机构对医疗健康领域研发投资为113.24亿美元,2018年增加到157.05亿美元,5年增长了38.69%。2018年研发支出中,大学为102.73亿美元,独立研究机构为36.01亿美元,分别比2002年65.53亿美元和4.86亿美元增长了0.63倍和6.4倍。(见表3)。

表3 2013-2018美国医疗健康研发支出 单位百万美元

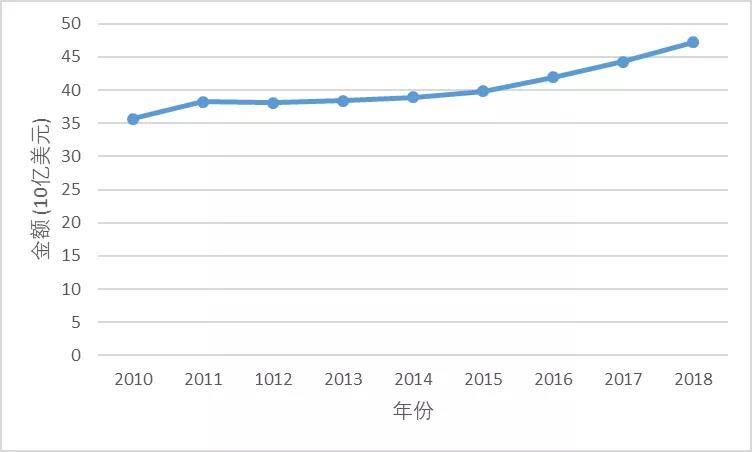

其次,大学生物科学研发是美国生命科学研究的核心力量之一。2018年,美国大学生物科学研发与健康科学研究占大学生命科学研究活动的55%, 其次是生物和生物医学科学占 31%。从研发投资(支出)总量来看,这两个部门的研究自2010年以来不断加强。如美国大学在2010年的生命科学研发经费达到357亿美元,2018年增长到472亿美元(见图4),2018年较2010年增长了32.22%,年均增长3.6%。

图4 2010-2018年美国大学生命科学研发支出情况

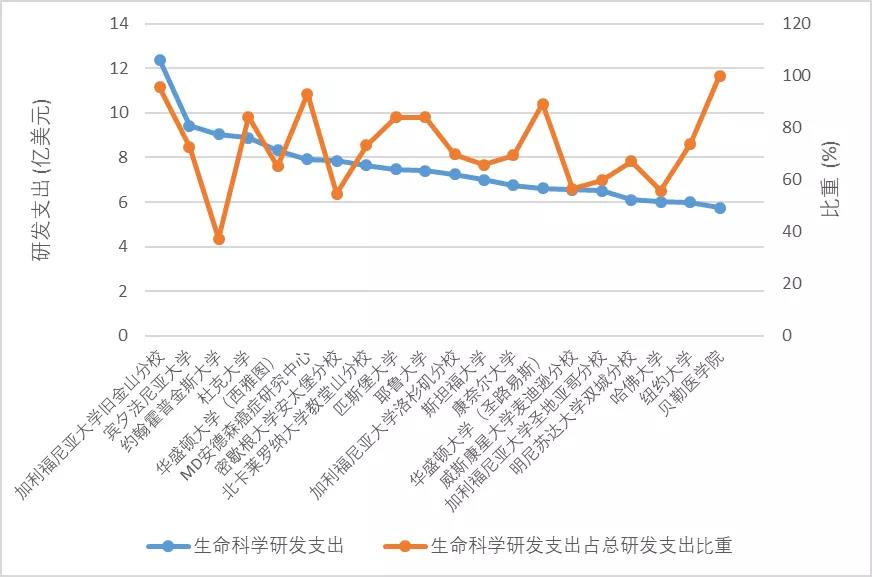

另据美国自然科学基金对美国高等教育研发调查表明,2016年全美639所调查高校的总研发支出为713.33亿美元,其中对生命科学的研发支出为408.88亿美元(该数据略小于TEConomy/BIO的统计,是由于统计口径差异造成的),生命科学研发支出占全部研发支出的比重为56.92%。总研发支出最大的20所大学的总研发投入为218.94亿美元,其中生命科学研发投入150.87亿美元,占68.91%(见图5)。

图5 2016年对生命科学投入最大的前20名大学

3、 NIH对大学的生命科学基础研究进行重点资助

几乎所有的生命科学研究见长的美国大学都深受NIH的资助。根据BIO统计,2018年美国NIH对支持力度最大前20所大学的医药研发支出的支持总额为91.44亿美元(见图6)。

图6 2018年NIH资助最多前20名的大学

(三)企业研发投入日趋增强

1、研发投资总量不断增加

企业是医药研发投资的中最核心的主体。其中美国PhRMA成员企业是美国医药企业的精华,其投资规模及变化基本代表了美国总体医药企业的基本状况。

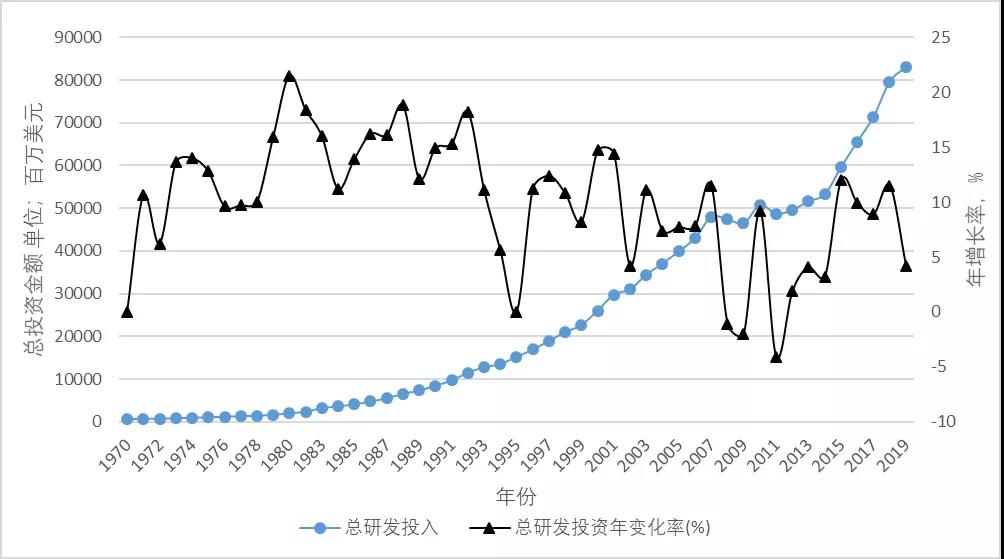

自1970年代以来,美国PhRMA成员公司的研发投入不断增强。从绝对量来看,美国1970年PhRMA投资仅为6.19亿美元,到2019年增长为829.56亿美元(见表3-9)。

美国PhRMA成员公司2019年研发投资是1970年的134.12倍,总体呈现上升趋势,年均增长10.51%。其年际增长率变化波动较大,最低为-4.1%,最高为21.5%(见图7)。1970-2019年美国PhRMA成员累计研发投资高达11987.8亿美元,其中在美国国内投资为9435.2亿美元,美国以外的研发投资为2551.4亿美元。

图7 1970-2019年美国PhRAM成员总研发投资及增长率

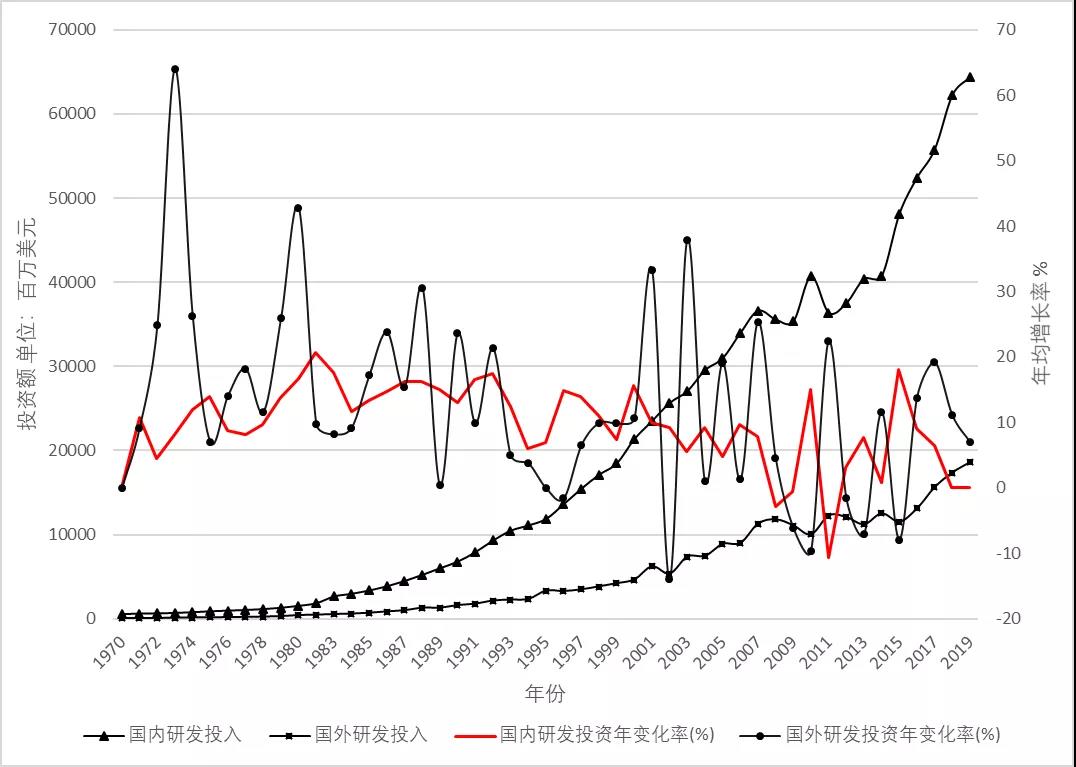

1970年代以来,PhRMA成员企业总投资中,美国以内的研发投资和美国以外的投资总体都呈现不断增加的趋势,但PhRMA成员对美国以内的研发投资总量远远大于美国以外的研发投资,其对美国以外投资比重在缓慢提升。

就年增长率而言,PhRMA成员对美国以内和美国以外的投资增长率总体都呈现降低的趋势,且PhRMA成员对美国以内研发投资年增长率波动明显小于其对国外研发投资增长率的波动(见图8)。

图8 1970-2019年美国PhRAM成员国内外研发投资及增长率

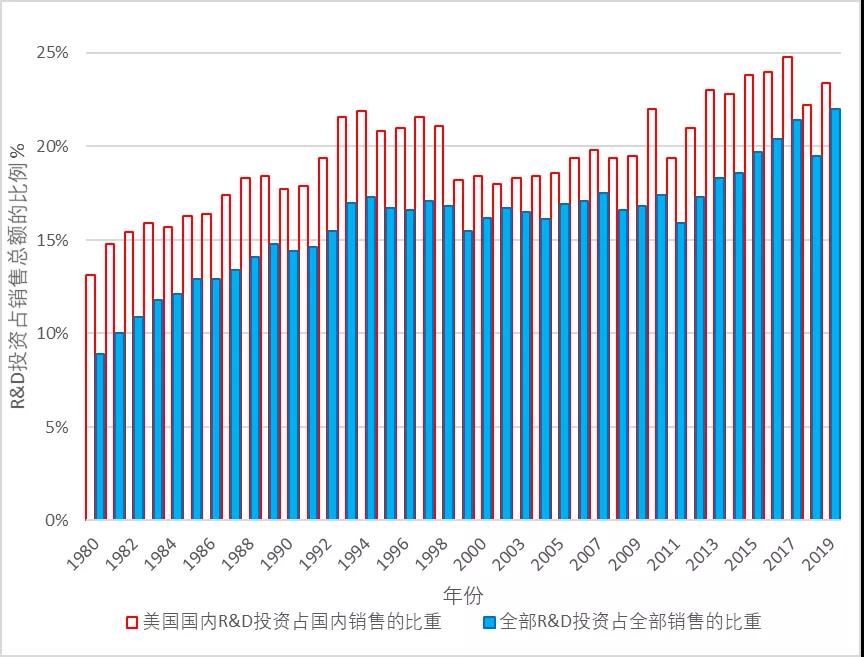

2、研发密度不断提升

从研发密度(研发密度用全部研发投资额占全部销售额百分比表示)来看,PhRMA成员研发密度从1980年的8.9%增长到2019年的22.0%。其中PhRMA成员在美国以内投资占全部销售收入的比例从1980的13.1%增加到了2019年的23.4%(见表3-10,图9)。

图9 美国国PhRMA成员公司医药R&D密度

(四)研发投入不均衡

1、研发创新投入的阶段性特征

这一现象在美国PhRMA的统计中也可以发现。表5 表明美国PhRMA企业研发投资中临床前的投资比重在下降,从2002年的33.8%下降到了2019年的15.7%。

临床1期研发投资比重在缓慢上升,从2002年的2.7%上升到2019年的8.8%。临床2期研发投入比例也呈现上升趋势。临床3期的投资比例较大幅度的上升,从2002年的21,2%上升到2019年的28.7%。而上市许可阶段的研发投资明显下降,从2002年的7.9%下降到2019年的4.3%。临床4期的研发投入比例有所下降,可能与前期的基础研究和临床3期的研发进一步加强,从而降低了对该阶段的投资比例。

同时政府主管部门通过不断改革,对新药审批制度改革提高了效率,节省了医药企业的研发投资。

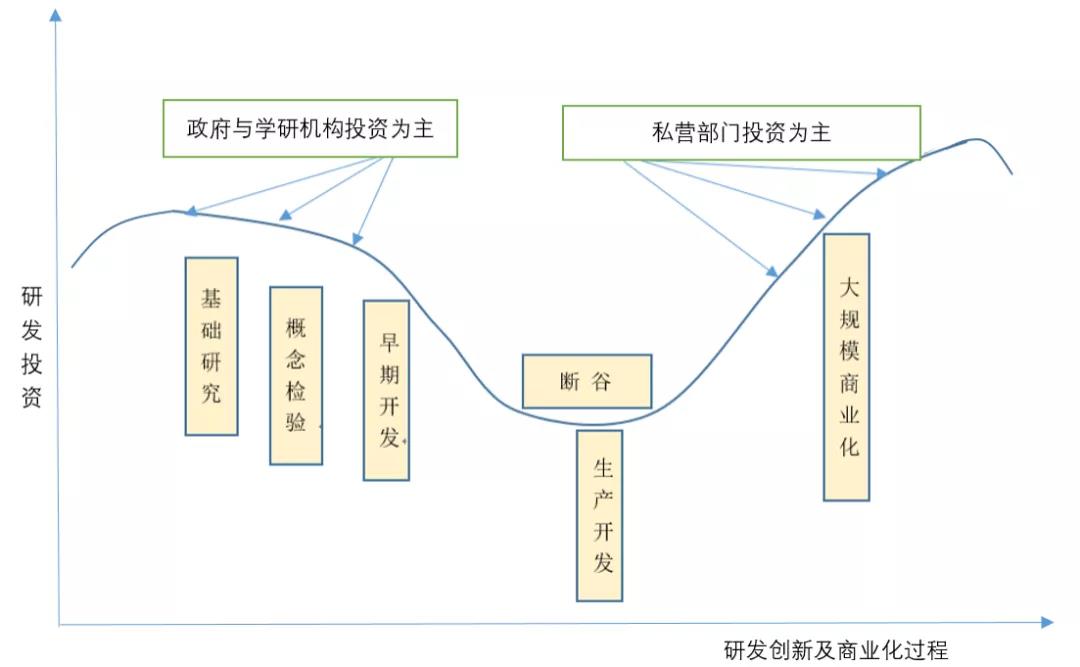

图10 研发创新链投入示意图

从研发创新链来看,研发创新包括基础研发—-支持生产的应用基础研发—-应用技术研发及先进管理研发。长期以来, 基础研发和概念实验主要由政府的公共资金支持, 而生产技术的研发资金主要由企业或私有资金支持, 而介于基础理论和应用技术之间的应用基础技术---共性技术研发投入薄弱, 形成研发链上的投入“断谷”,阻碍了基础研究成果向应用技术的转化。美国研发链上明显呈现的 这一“断谷”(见图10),是阻碍医药研发的重要因素之一。

2、不同研发创新阶段的投入结构不平衡。

首先,医药研发投资呈现阶段性结构变化。若从全球临床前研发费用投入和临床研发费用投入看,临床前研发费用占新药上市审批前投入总和的比例从1970年的60.89%下降到2010年代的42.92%。而其中临床研发费用占新药上市审批前投入总和的比例从1970年的39.11%上升到2010年代的57.07%(表4)。

表4 不同时期不同研究阶段的费用估计 单位百万美元

表5 2002-2019年美国PhRMA成员研发创新的阶段性投入比例 单位:百万美元 ,%

医药企业的总体研发投资呈现向临床特别是临床一期和三期集中,这说明产学研的合作分工不断加深,大学、研发机构等更多的进行基础研发,而企业将更多资金投入到临床研发中。医药企业竞争不断加大,医药企业着力促进临床研发,形成新的产品,提升企业竞争力和经济效益。

3、投入的疾病领域和管线也不均衡

具体从2019-2020年研发管线和主要疾病领域研发管线中新药数量看,肿瘤药研发管线数量遥遥领先。其次是神经系统领域的研发管线。再次是消化代谢领域研发管线。第四位是抗感染领域的研发管线。

其它疾病领域如骨骼肌肉、免疫炎症、皮肤科、感知系统、心血管、呼吸系统、凝血系统、生殖系统、荷尔蒙系统、寄生虫系统等领域的研发管线数量依次排名分别为5-14名(图11)。

图11 2019-2020美国各疾病领域研发管线内药品数量

从在研药物来看,到2018年美国在开发的药物4500多个,超过全球在开发药物8000个的一半。美国在研发药物中有1120个癌症治疗药物,200个心脏病治疗药物,52个HIV治疗药物,130个哮喘和过敏症治疗药物,328个皮肤病治疗药物,140个脑疾病治疗药物,566个罕见病治疗药物,537个神经病治疗药物。其中有74%的药物有望发展为原研新药,治疗阿尔茨海默氏病的药物中86%为新药,治疗癌症、精神病、神经病、心血管病、糖尿病药物中的79%、75%、74%、73%和73%有望开发为原研新药。

美国有3000万罕见病人,自1983年罕见病法案颁布以来,美国有8000种罕见病,仅有50%药物可以治疗罕见病,有85-90%罕见病是致命的疾病。因此,罕见病领域在新药研究中占有十分重要的地位。

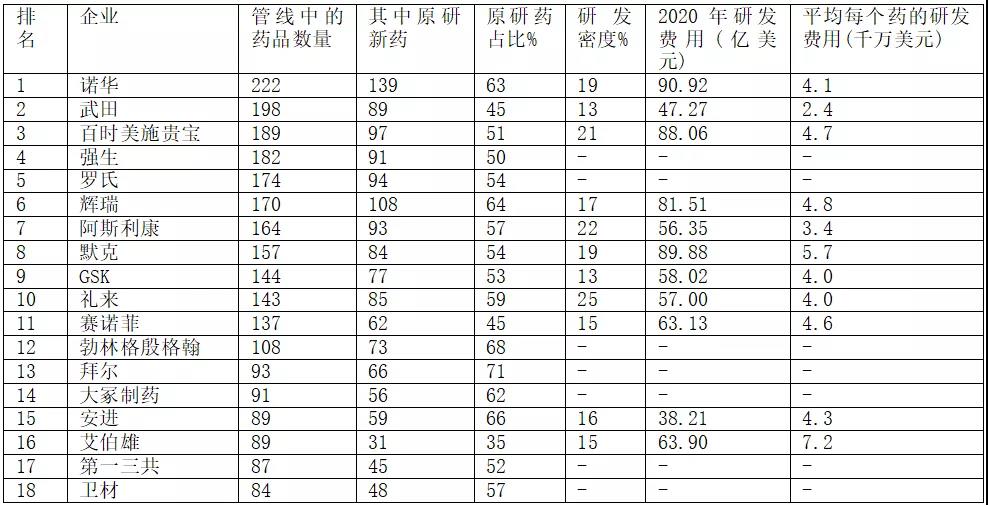

从典型龙头企业来看,美国头部医药企业中原研药占据优势。强生、辉瑞、默克、礼来、安进、艾伯雄等医药企业的研发管线中原研药占比分别为50%、64%、54%、59%、66%和35%。可见,除了艾伯雄外其它5家原研药占比都超过50%。它们的研发密度都超过15%,其中礼来更是高达25%。而每个新药的年研发投入超过4000万美元,其中艾伯雄每个新药的年研发投入高达7200万美元(表6)。

长期以来,全球巨型医药企业是引导和展示世界新药研发的方向标。美国国际龙头企业的以原研药为中心的研发战略,说明医药研发创新日趋成为医药企业生存的基础和必要条件。

表6 部分大型药企研发投入及研发管线情况

(五)研发投入高度集中且风险投资不断上升

1、研发投入高度集中

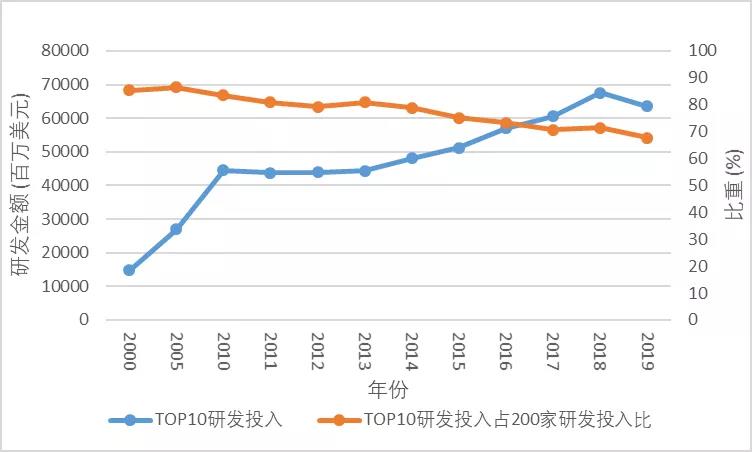

医药行业研发集中是基本特点,如从研发投资来看,2000-2019年美国200家医药企业中,前10大医药企业研发投入占该200家药企总投入的67.78%-86.63%。研发集中度有所波动,但总体集中度依然很高(见图12)。

图12 美国200家医药企业研发创新的集中度分析

2、风险投资不断加强

美国医药行业的风险投资额度不断攀升。从2016-2019各年看,美国VC投资总量不断增加,如2016年为176.04亿美元,2017年为223.82亿美元,2018年为322.89亿美元,2019年为304.53亿美元,4年合计为1027.28亿美元。

表7 2014-2019美国VC结构

注:A为2014-2017年数据,B为2016-2019年数据。

从风险投资的结构来看,2016-2019年美国VC投资累计达到1027.28亿美元,呈现主从前种子期到后期阶段依次递增。如前种子期投资金额仅为1.55亿美元, 后期阶段514.65亿美元。从平均每个公司获得的VC数额看从前种子期800万美元增加到后期阶段0.331亿美元。(见表7)。